【2026年最新版】扶養内で副業できる収入はいくらまで?注意点を徹底解説

はじめに

「扶養に入っているけど、少しでも家計の足しに副業したい…」

「130万円とか106万円とか“壁”がいろいろあって、正直よく分からない…」

この記事では、そんな悩みを持つ方に向けて、扶養に入ったまま副業をする場合の収入目安や注意点を、わかりやすく解説していきます!

扶養内で副業する際に知っておきたい「社会保険」や「税金」のルールを最新情報とともに整理し、副業の具体的なパターンやおすすめのはたらき方、始める前に確認すべき注意点までを網羅的に解説します。

2025年現在のルールをもとに、無理なく副業を始めたい方はぜひ参考にしてください!

扶養内で副業するとは?基礎知識と前提条件

そもそも「扶養」とは?(社会保険・税金の違い)

「扶養」とは、主に配偶者や家族が加入する健康保険や税制度の中で、一定条件を満たせば被扶養者として扱われる制度のことです。ここで押さえるべきなのは、「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」は基準が異なるという点です。

- 社会保険:健康保険・年金に関する扶養。年間収入が130万円未満であることが条件

- 税制上の扶養:配偶者控除や扶養控除に関わるもので、年間所得が103万円以下であることが条件

それぞれの扶養基準を正確に理解していないと、「扶養内だと思っていたのに外れてしまった」「税金が思ったより高かった」といったトラブルの原因にもなりかねません。

「副業」と「扶養」の関係はなぜ重要?

副業で収入が増えると、扶養から外れる可能性があります。扶養を外れると、社会保険料の負担が発生し、結果として手取りが減ってしまうこともあります。

たとえば、月に3万円稼げば年間で36万円の副業収入になりますが、扶養の基準を超えた場合は社会保険への加入対象となるケースがあります。その場合、保険料の支払いによって手取りが減少するだけでなく、所得税や住民税の負担も増える可能性が出てきます。

副業収入が増えると一見生活が豊かになるように見えますが、実際には「手取り収入が思ったより増えない」状態に陥ることもあるため、収入管理と扶養の壁の理解が非常に重要です。

「扶養内副業」が注目されている理由

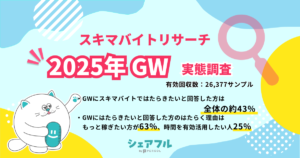

近年、物価上昇やライフスタイルの多様化により「少しでも収入を増やしたい」と考える人が増えています。電気代や食費などの生活コストが上がる中で、限られた時間の中でも副収入を得たいというニーズは高まっています。

また、在宅でできる仕事や単発バイト、スキマ時間を活用したはたらき方が増えたことで、扶養内で無理なくはたらける選択肢も広がっています。

子育て中の方や介護を担っている方にとっても、時間や体力に制限がある中で自分のペースで収入を得られる手段として、「扶養内副業」は非常に有効です。さらに、企業側でも副業を解禁・推進する動きが進み、社会全体として副業に対する理解と受け入れが広がってきています。これまで以上に、ライフスタイルに合わせた柔軟なはたらき方が実現しやすくなっています。

扶養内で副業できる年収はいくらまで?【2025年最新】

社会保険の扶養|130万円・106万円の壁とは?

社会保険上の扶養においては、年間収入が130万円未満であることが原則です。ただし、従業員501人以上の企業ではたらく場合など、条件次第では106万円を超えると扶養を外れる可能性もあります。

【ポイント】

- 年収130万円未満:一般的に扶養内

- 年収106万円以上(週20時間以上勤務等):条件により社会保険加入義務が発生

この違いを知らずに勤務時間や収入を増やしてしまうと、知らぬ間に扶養から外れてしまうケースもあります。事前に勤務条件を確認しておくと安心です。

税制上の扶養|103万円・150万円の壁の違い

税金面では、以下の2つの壁が特に重要になります。

- 103万円の壁:配偶者控除を受けるための基準です。年間所得が103万円以下であれば、配偶者(主に夫)の所得から最大38万円の所得控除が適用され、世帯全体の税負担が軽減されます。このラインを超えると、配偶者控除が受けられなくなるため、注意が必要です。

- 150万円の壁:配偶者特別控除が段階的に減額されるラインを示します。年収が103万円を超えても150万円までは一定の控除を受けることができますが、収入が増えるにつれて控除額は徐々に減少していきます。

夫または妻の所得が多い場合、103万円以下に抑えることで最も大きな税制上のメリットを享受できます。ただし、150万円までは配偶者特別控除の適用対象となるため、多少の収入増でも扶養の恩恵を一定程度受けることが可能です。

扶養の範囲内で最大限に収入を得たい場合は、それぞれの壁の意味や控除額の変動について正しく理解し、計画的にはたらき方や収入調整を考えることが大切です。

壁を越えるとどうなる?具体的な負担シミュレーション

たとえば、年収が130万円を超えた場合、自分で社会保険に加入することになり、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが発生します。これにより、月に数万円単位の負担が増える可能性があります。さらに、税制上の配偶者控除や配偶者特別控除も受けられなくなるため、所得税・住民税の負担も増加し、手取りベースで見ると「思ったよりも収入が増えない」というケースが少なくありません。

一方で、社会保険に加入することで、健康保険の給付内容が充実するほか、将来受け取る厚生年金の額も増えます。さらに、傷病手当金や出産手当金といった公的保障が受けられるようになる点も大きなメリットです。短期的な手取りだけで判断せず、将来的な保障や老後の年金を考えた長期的な視点も忘れずに持つことが大切です。

年収の計算方法|副業収入にはどこまで含まれる?

収入の判断には、「見込み年収」が使われます。たとえば、単発バイトでも継続的に収入がある場合は、年間ベースで収入が判断されます。

【含まれる収入の例】

- 給与(副業含む)

- 業務委託報酬

- ネット販売の利益 など

一度の売上や報酬額ではなく、年間の合計額で判断される点に注意しましょう。

扶養内の副業パターンを解説!

夫の会社の扶養に入っているパート主婦の場合

多くのパート主婦が該当するケースです。年収103万円以下であれば、配偶者控除を受けられ、130万円未満であれば社会保険の扶養にも該当します。

ただし、勤務先の規模や勤務時間によっては、106万円を超えると社会保険加入義務が生じる場合があるため注意しましょう。

学生で親の扶養に入っている場合

アルバイトなどで収入を得る学生も、扶養の基準を意識する必要があります。103万円を超えると親の扶養控除に影響する可能性があり、130万円以上になると社会保険の扶養対象外になります。

扶養に入りつつフリーランス・個人事業主として活動したい場合

ハンドメイド販売やライティング業など、業務委託の副業を行う場合も、年間収入が130万円未満であれば扶養内にとどまることができます。一定の収入がある場合は、確定申告や開業届の提出も検討しましょう。

【例外ケース】配偶者が自営業の場合は注意!

配偶者が自営業で国民健康保険に加入している場合は、社会保険の「扶養」という概念がなくなります。収入に関係なく保険料が世帯単位で課されることがあるため、住んでいる自治体で軽減措置を確認しましょう。

扶養内でできるおすすめ副業5選【税務リスク少なめ】

- データ入力・Webライター:在宅で始めやすく、単価が明確なので収入調整しやすい。

- スキルシェアサービス(ココナラなど):得意を活かして単発案件に対応可能。

- ハンドメイド販売(minne、メルカリなど):出品量で売上を調整しやすい。

- 覆面調査・アンケートモニター:スキマ時間で気軽に実施可能。

- スキマバイトアプリ:1日単位ではたらける案件が多く、収入のコントロールがしやすい。

副業を始める前に知っておきたい手続きと注意点

住民税や所得税に関する基本ルール

副業で年間20万円を超える所得がある場合、原則として確定申告が必要です(給与所得以外の場合)。また、副業収入は住民税の課税対象にもなるため、申告漏れには注意が必要です。住民税の通知は本業の会社に送られることがあるため、会社に副業がバレるきっかけになるケースもあります。副業を始めたら、税務処理のスケジュール管理もしっかり意識しましょう。

副業収入が増えた場合に必要な申告とは

業務委託やネット販売などで一定の利益が出た場合は、雑所得または事業所得として確定申告が必要になります。副業の種類によって申告区分が異なるため、どちらに該当するかを事前に確認しておくと安心です。帳簿をつけることで必要経費を差し引くことができ、課税対象となる所得を減らすことも可能です。節税のためにも、領収書や支払い記録を日頃から整理しておきましょう。

会社に副業を申請すべきか判断するポイント

会社員の場合、副業の可否や申請ルールは就業規則で細かく定められていることが多いです。事前に確認せずに副業を始めると、懲戒処分の対象になる可能性もゼロではありません。副業を許可制にしている企業では、簡単な申請手続きだけで済むケースも増えています。リスクを回避するためにも、上司や人事部門に正直に相談しておくのが賢明です。

トラブルを防ぐために大切なこと

副業は自由度が高く、自分のペースではたらける反面、税金管理や本業とのバランスを取る難しさもあります。収入アップばかりを優先すると、心身の負担が大きくなったり、本業に支障をきたしたりするリスクも。長く無理なく副業を続けるには、収入・時間・体力のバランスを意識しながら、余裕を持ったはたらき方を心がけることが重要です。疲れを感じたら、ペースを調整する柔軟さも必要です。

扶養を外れるべきタイミングとは?

将来の社会保障・年金を考えるなら扶養外もアリ?

厚生年金に加入することで将来の年金受給額が増えます。長期的な安心を求めるなら、扶養を外れて社会保険に加入するという選択も前向きに検討してみましょう。

106万円を超えて社会保険に入った方が得な人

条件を満たせば、パート勤務でも厚生年金に加入可能です。その分保険料の負担はありますが、保障の内容が手厚くなり、病気・老後の備えとしては有利です。

「扶養を外れる」判断のチェックリスト

- 年間収入が130万円を安定して超えている

- 勤務日数や時間が増えてきた

- 将来的にキャリアアップや正社員を目指したい

- 社会保険加入の条件を満たしている

扶養内副業は計画的に!おすすめの判断フロー

今の自分の立場で考えるべき壁は?

自分が「社会保険の扶養」なのか「税制上の扶養」なのかを確認し、それぞれの収入制限を把握しておきましょう。

副業収入が上がってきたら見直しを

副業を続けて収入が増えてきたら、一度扶養から外れる選択肢を検討しても良いタイミングです。生活スタイルや手取り収入とのバランスを見ながら判断しましょう。

収支バランス・手間・保障のバランスで賢く選ぼう

「収入は増えても手間が増えすぎる」「保障は手厚くなるけど生活が苦しくなる」など、はたらき方には一長一短があります。自分の優先順位を考え、無理のない選択をすることが成功のカギです。

まとめ

副業を始める際には、扶養の範囲や各制度のルールを理解しておくことがとても大切です。社会保険や税金の仕組み、収入の壁を押さえることで、トラブルなく副業を続けることができます。

「家計の足しにしたい」「将来に向けて少しずつ収入を増やしたい」と考えている方は、ぜひ扶養内副業の可能性を見つめ直してみましょう。

無理のないペースで収入を増やし、自分らしいはたらき方を築いていく第一歩にしてみてください。